Die Schlacht von Kappel 1531 – Wenn Glaube zur Waffe wurde

Die Reformation hatte die Schweiz tief gespalten. Während Städte wie Zürich, Bern und Basel den neuen Glauben annahmen, blieben die Innerschweizer Orte katholisch. Der Streit um die religiöse Wahrheit verwandelte sich bald in einen politischen und militärischen Konflikt, der die Eidgenossenschaft an den Rand des Zerfalls brachte.

Der Weg in den Bruderkrieg

Zürich war das Zentrum der reformierten Bewegung unter Ulrich Zwingli. Er wollte nicht nur die Kirche erneuern, sondern auch den Staat nach neuen Glaubensgrundsätzen formen. Die katholischen Orte – vor allem Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Luzern – lehnten dies entschieden ab. Bündnisse mit ausländischen Mächten verschärften die Lage zusätzlich: Die Reformierten suchten Unterstützung in deutschen Städten, die Katholiken bei Österreich.

Nachdem ein erster Konflikt 1529 noch friedlich beigelegt worden war, verschärfte sich der Streit erneut. Zürich verhängte eine Lebensmittelsperre gegen die katholischen Orte, um sie wirtschaftlich zu zwingen – ein Schritt, der als Provokation wirkte und letztlich den zweiten Kappelerkrieg auslöste.

Der Kampf bei Kappel

Am 11. Oktober 1531 trafen die Heere beider Seiten bei Kappel aufeinander. Die katholischen Truppen – rund 7’000 Mann – griffen die zahlenmässig deutlich unterlegenen Zürcher an, die kaum 2’300 Kämpfer aufboten.

Fehler in der Zürcher Kriegsführung, schlechte Vorbereitung und Uneinigkeit führten zum Desaster. Der Zürcher Kommandant Georg Göldli beging taktische Versäumnisse, besetzte keine sicheren Positionen und unterschätzte den Gegner. Als die katholischen Truppen überraschend angriffen, brach die Zürcher Front rasch zusammen.

Zwingli selbst, der als Feldprediger diente, fiel in der Schlacht. Sein Tod wurde zum Symbol für das Scheitern der Reformation auf dem Schlachtfeld. Über 500 Zürcher verloren ihr Leben, während die katholischen Verluste gering blieben.

Folgen für die Eidgenossenschaft

Die Niederlage von Kappel und das anschliessende Gefecht auf dem Gubel markierten das Ende der militärischen Macht der Reformierten. Am 15. November 1531 wurde der Zweite Kappeler Landfriede geschlossen. Er sicherte den katholischen Orten für fast zwei Jahrhunderte die politische Vorherrschaft in der Eidgenossenschaft.

Der Konflikt zeigte, wie tief religiöse Überzeugungen ein Land spalten können – und wie politische Machtkämpfe den Glauben missbrauchen. Die Schlacht von Kappel blieb ein Mahnmal dafür, dass Glauben und Gewalt unvereinbar sind, auch wenn beide aus denselben Idealen zu entstehen scheinen.

Diese kleine Schlacht bringt 200 Jahre katholische Vorherrschaft in der Schweiz

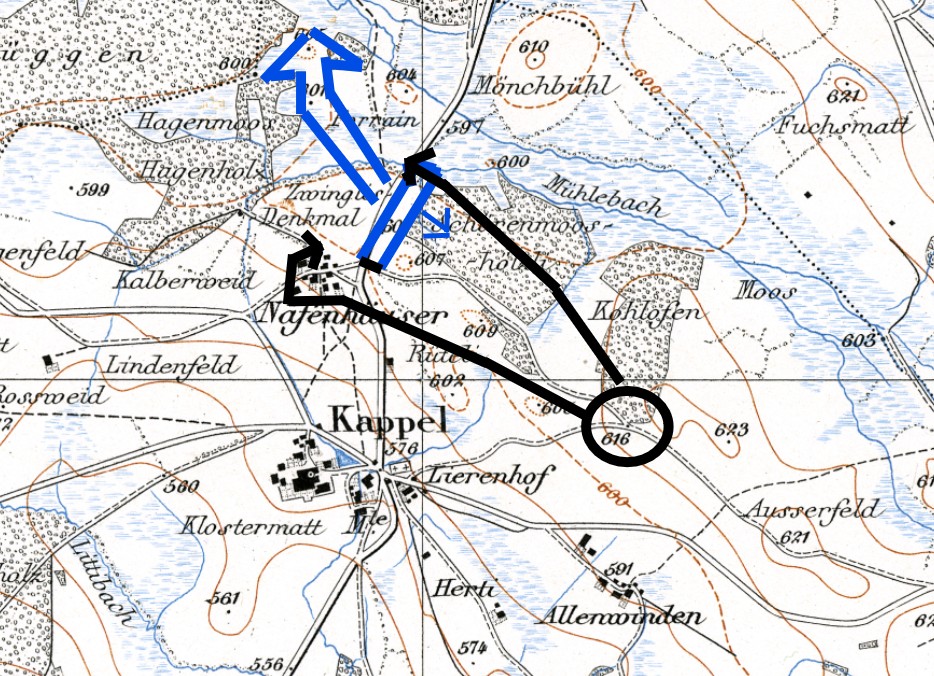

Die Protestanten (blau) bezogen auf der Anhöhe Scheuren Stellung. Die Katholiken (schwarz) griffen über das Buchenwäldli an der linken Flanke an. Durch den überraschenden Doppelschlag geriet das protestantische Heer rasch in Unordnung und wurde vernichtend geschlagen.